Parlare di musica urban in Italia significa un po’ addentrarsi in quella selva oscura che di solito prende il nome di indie, dove hip-hop, soul e R&B hanno la possibilità di incontrarsi e prendersi per mano, magari in mezzo a qualche distorsione.

Se si resta sulla superficie delle classifiche, molto difficilmente vi capiterà di trovare un artista urban nostrano. Cosa diversa se si va Oltreoceano, dove questa cultura gode di basi molto più consolidate, e regine del mainstream come Rihanna e Beyoncé possono tranquillamente passare da uno stile all’altro finendo sempre ai piani alti delle chart.

Chi sta provando ad aprirsi un varco in questa direzione qui in Italia è Ketty Passa.

Musicista, DJ, conduttrice radiofonica e recentemente anche responsabile della selezione musicale per il programma Rai Nemo – Nessuno escluso, dopo un primo album nel 2013 insieme ai Toxic Tuna, ha deciso di giocare il tutto per tutto e grazie al successo di una campagna di Music Raiser ha potuto dare alle stampe Era ora, il suo primo album solista, realizzato sotto la guida preziosa di Max Zanotti e Marco Zangirolami. Quello che ne è venuto fuori è una sintesi di attitudine urban e melodia pop, il tutto orgogliosamente in italiano.

Ma attenzione, qui di “sole, cuore e amore” non ne troverete neanche l’eco.

Era ora. Quanto lavoro ti è costato arrivare a questo disco?

Il titolo lo lascia intendere. Questo album per me è un punto di partenza: sono nel settore musicale da tempo, ma è la prima volta che metto completamente la mia faccia in un progetto. Ho ottenuto quello che volevo, ma che fatica! Sono una che ha sempre fatto tutto da sola, non ho mai avuto spinte, e per arrivare a questo traguardo sono riuscita a trovare tutta l’energia necessaria. Segno che ci tenevo davvero.

Cosa ci hai messo dentro?

Tutte le mie facce artistiche. Mi muovo nel pop, ma con un sacco di sfaccettature. Ho voluto marcare soprattutto su quella “zarra” e su quella romantica, perché sono quelle che mi caratterizzano di più. Soprattutto quando ero ragazzina, tendevo ad avere un atteggiamento un po’ polemico e poco seduto su ciò che mi veniva detto, e anche adesso sono così. La matrice sonora di tutti i brani comune è l’urban, un genere più melodico dell’hip-hop, ma con suoni duri che si avvicinano al rock, con le chitarre distorte ad esempio. Qui in Italia è poco praticato, ma in America è considerato mainstream: gli ultimi album di Rihanna e Beyoncé sono così, perché il pop là è vissuto con maggiore intraprendenza. Senza che sia una colpa, noi dobbiamo vedercela con una lingua più complessa e con una cultura melodica che non lascia arrivare questo tipo di impulsi. Ho accettato la sfida: ho superato i trent’anni, penso che sia arrivato il momento di fare quello che mi piace, altrimenti mi sarei fatta confezionare un prodotto più standard già alcuni anni fa.

Durante la lavorazione del disco mi parlavi della difficoltà di mettere insieme l’urban con l’italiano: ora che il lavoro è finito che bilancio puoi fare?

Forse inizialmente ho dovuto trovare un nuovo modo di scrivere, diverso da quelli canonici e da quelli che io stessa ho usato in precedenza. Ho volutamente evitato parole come “stelle”, “mare”, o espressioni come “ti penso”, “mi manchi”, che magari risultano più famigliari a chi ascolta, ma non si sposano con questo genere. Inoltre, ho imparato a scrivere come parlo, come succede nell’inglese, e ho usato termini come “wow”, “show”, “bon ton”, che restano in testa. Un po’ quello che ha fatto Gabbani, mescolando le lingue attraverso gli stilemi.

Se ti guardi in giro, riesci a individuare una scena urban in Italia?

Non esiste. C’è chi lo fa come me, cioè mischiandolo ad altri generi, ma manca una vera cultura urban. Dovendo pensare ad altri artisti, mi vengono in mente Luana Corino o Marianne Mirage, anche se forse lei è un po’ più vicina al pop, ma usa quei loop di parole che piacciono anche a me e che in America si ritrovano nei pezzi di M.I.A. o Gwen Stefani. Qui in Italia è una strada nuova, e mi rendo conto che oltre alla difficoltà di non avere una base, c’è anche il problema di fidelizzare un pubblico: dove potrei presentare i miei brani? In apertura di un live di un altro artista, ma chi? Forse Cosmo o Levante. Il mio obiettivo sarebbe avere un album fatto tutto di pezzi come Sogna ed essere davvero la prima artista che si crea un percorso urban in Italia: per ora, ho messo dentro anche una buona dose di pop.

“Mi fa paura il buco nero della mia generazione” canti in Caterina. Di cosa soffre la tua generazione?

Quando parlo della mia generazione intendo quella nata negli anni ’80, quella che ha avuto il cellulare più tardi e che è abituata a pensare con un’altra testa rispetto a chi è nato dopo. Già chi è nato nell’87 ha una mente diversa. Il buco nero sta nel fatto che ad un certo punto ci siamo trovati davanti a un cambiamento enorme, che si allontanava da tutto ciò su cui avevamo messo le basi. Faccio parte di una generazione che ha ancora un piede nella cultura degli anni precedenti, che ci porta a scavare nelle cose, a usare profondità di pensiero, ma allo stesso tempo pensiamo sempre di dover cercare tutto e non ci accorgiamo di averlo sotto mano. Basta pensare alla musica: io i dischi ero abituata ad andare a comprarli nel negozio, non a scaricarli da casa. La tesi triennale l’ho fatta nel 2005 consultando i libri in biblioteca, quella del Master l’ho fatta in digitale. La tecnologia ci ha spiazzato, ci siamo un po’ persi. Di certo a me non verrebbe in mente di fare quello che fa gente come Sofia Viscardi su Youtube, pur avendo lo stesso carattere: è proprio una struttura mentale diversa, ed è una cosa di cui a volte un po’ soffro.

Voglio di più invece gira attorno al dilemma tra assecondare l’ambizione e accontentarsi: tu a che punto sei?

Non lo so, quel pezzo è un grande punto di domanda. Forse sono più vicina all’accontentarmi, perché dopo i 30 anni è normale sia così. Ho capito che crescere ci indebolisce, non ci fortifica: fino ai 25 anni ci si sente invincibili, poi la parabola inizia a scendere e appena ti abitui a una condizione te ne piomba addosso un’altra. Di indole comunque, voglio sempre di più, ma non parlo di beni materiali, parlo di crescita.

Il sole tramonta mi sembra uno dei pezzi più personali dell’album, è corretto?

Sì, parlo della scomparsa di una delle mie nonne, anche se nella descrizione che faccio ho unito immagini di entrambe. Ho origini meridionali, ma sono cresciuta in Brianza, e il legame che avevo con le nonne era fortissimo, perché potevo vederle raramente. L’aneddoto della canzone riguarda mia nonna Concetta, quella di cui porto il nome: ho avuto la possibilità di vederla andar via, e l’ultima cosa che mi ha detto è stata di continuare a cantare. All’epoca stavo facendo un disco con un’altra band e non avevo ancora chiari certi punti della mia carriera, lei mi ha dato la spinta a far diventare il canto una priorità. Sembrerà paradossale, ma vederla morire è stata un’esperienza incredibile, perché mi ha fatto capire il senso delle cose e ho accettato che accadesse, come quando il sole tramonta. Scompare, ma tu sai che c’è ancora, da un’altra parte. Il sorriso buffo e le mani rugosissime appartenevano invece all’altra nonna, che è morta un po’ prima.

In Ho dato tutto chiedi di “portarti a sbagliare”: cosa vuol dire per te sbagliare?

Sbagliare vuol dire vivere. Voglio continuare a sbagliare per sentirmi umana, fino a quando non mi verranno istinti criminali. Sono molto autocritica, e quel pezzo è una sorta di esorcismo, perché guardandomi intorno non ho trovato poi così tanti fenomeni e ho capito che posso perdonarmi un po’.

Di solito chiudo le interviste chiedendo di darmi una definizione di ribellione, ma a questa domanda avevi già risposto (qui il link). Quindi ti chiedo di scegliere una di queste parole e di dirmi cosa significa per te: amore, rancore, resistenza, bellezza, silenzio.

Scelgo il silenzio, perché non sono mai riuscita a utilizzarlo. Ho l’abitudine di parlare tanto, e senza volerlo mi sono spesso boicottata: è un po’ come nella musica, sono le pause a fare la differenza. Non serve dire sempre quello che si pensa, tu ti senti sincero, ma agli occhi degli altri rischi di passare per rompipalle. Ho imparato a non dare sempre la mia opinione, anche sui social: non scrivo sempre, sono forse l’unica a non aver parlato delle palme in piazza Duomo a Milano. A cosa serve? Da quando ho imparato a farlo mi annoio anche a leggere le opinioni di tutti su ogni minima cosa. Silenzio sarà la mia parole del 2017.

BITS-CHAT: Con il vento in faccia. Quattro chiacchiere con… Fabrizio Moro

A vederlo non si direbbe, e a sentirlo cantare con quel suo timbro viscerale neppure, ma Fabrizio Moro è piuttosto timido e, per sua stessa ammissione, piuttosto chiuso. Andare in tintoria, al ristorante o fare un’intervista con un gruppo di giornalisti era per lui più difficile di quanto possa sembrare.

Poi, negli ultimi anni, qualcosa è cambiato: complice anche la nascita della seconda figlia, Fabrizio ha iniziato a guardare all’esterno in maniera diversa, più libera, più pacifica.

Non è un caso che proprio Pace sia il titolo del suo nuovo album, che arriva a circa un mese dalla partecipazione a Sanremo con Portami via. Un disco in cui per la prima volta ha affidato la produzione ad altri e che prima di tutto è il frutto di un lavoro e di una ricerca interiori, un vero e proprio percorso verso l’equilibrio e la serenità, fatto di tappe tormentate, ma anche di ritorni all’infanzia.

Fino a rendersi conto che essere in pace con il mondo può voler dire semplicemente avere la possibilità di prendersi il vento in faccia nel traffico di Roma.

Da quello che si sente nei nuovi brani, questo sembra essere l’album dei grandi cambiamenti: è così?

Questo è sicuramente il disco più egocentrico che ho fatto. Ho lavorato molto su me stesso durante la fase della pre-produzione. In questi due anni mi sono successe tante cose, tra cui la nuova paternità. Mi sono guardato indietro e per la prima volta dai tempi del primo album mi sono reso conto di aver costruito un’eredità forte. Tutto questo mi ha dato serenità. Ho iniziato a vivere in modo diverso la quotidianità, semplicemente andando in tintoria, accompagnando i figli a scuola, andando al ristorante, ho fatto cose che prima delegavo agli altri, perché sono sempre stato chiuso, avevo un rapporto difficile con l’esterno, e so che la pace che ho trovato adesso è una condizione passeggera, perché il mio carattere competitivo e battagliero mi porta ad avere sempre una meta da aggiungere.

È corretto vedere nell’album un percorso che dal tormento arriva alla quiete?

Quando ho ascoltato l’album dall’inizio alla fine mi sono reso conto che questo è un disco terapeutico, ma l’ho capito solo alla fine, dopo aver messo in ordine la scaletta dei brani già finiti, perché quando sei in fase di registrazione intorno c’è troppa frenesia e non senti nulla, ecco perché è stata importantissima la prima fase. Il disco si apre in minore e chiude in maggiore, e di certo non è stato un caso. Poi c’è una parola che torna spesso, e che all’inizio mi dava quasi fastidio, senza accorgermene, ed è paura. Scavando dentro di me, inizialmente avevo timore, non sapevo cosa avrei trovato, non sapevo quali prove mi attendevano, ma poi sono arrivate le conferme. Potrei quasi definire Pace un concept album.

La paternità ti ha fatto rivivere un po’ di infanzia?

Sì, soprattutto con mio figlio, il più grande. Mi somiglia molto caratterialmente e in lui ho ritrovato me bambino, anche solo accompagnandolo in un negozio di giocattoli. Jeeg Robot e Mazinga sono le prime persone con cui mi sono confrontato, ancora prima dei coetanei. Poi crescendo non ho mai trovato una stabilità sentimentale, e fin da quando avevo 15 anni sentivo di voler essere padre di una donna: per questo sento un legame particolare con mia figlia, ancora prima che nascesse, la idealizzo come la donna della mia vita. Portami via è infatti dedicata a lei.

A Sanremo com’è andata?

Direi al contrario di come pensavo: mi aspettavo una posizione più alta in classifica, ma un minore riscontro sul lungo termine, invece Portami via è arrivato al disco d’oro in due settimane. Tra l’altro, ho cantato piuttosto male: fin dalla prima serata avevo un groppo in gola che non sono riuscito a mandare via. Quest’anno ho sofferto il palco in maniera particolare, avevo una grande ansia da prestazione, che poi è sempre stato un mio limite che mi ha anche tenuto lontano dai riflettori. Aspettavo conferme da me stesso e sentivo che anche altri le aspettavano, e non mi sentivo completamente lucido, temevo di perdere quello che avevo costruito. Alla fine, è andata meglio così.

Amici ti ha aiutato nel rapporto con l’esterno?

Anche quella è stata un’esperienza terapeutica, mi ha aiutato ad aprirmi: solo qualche anno fa non sarei riuscito ad affrontare un’intervista con dieci giornalisti. Maria De Filippi mi chiamava da un paio d’anni, ma avevo sempre paura di confrontarmi con le critiche e con quel riflettore così grande, che fa risaltare ogni cosa che fai. Oggi ce la faccio. Sono fatto così, faccio quello che posso in un quel momento e il resto lo lascio al destino.

Pace fa rima con libertà?

Alcuni anni fa ho lavorato a una trasmissione della Rai, Sbarre, che era girata nel teatro del carcere di Rebibbia, proprio vicino a San Basilio, il quartiere in cui sono cresciuto. Sono andato lì ogni giorno, dalla mattina alla sera, per circa un mese, e ho parlato tanto con i detenuti della mia età, ma anche più piccoli, molti con condanne pesanti. Quando tornavo a casa, salivo in macchina o sul motorino, abbassavo il finestrino e prendevo tutta l’aria in faccia, perché mi rendevo conto della fortuna che avevo a poter vivere quella libertà, anche in mezzo al traffico di Roma. Un po’ come chi è in ospedale e apprezza la salute appena esce. La pace non è solo avere tranquillità economica, ma anche riuscire a percepire l’importanza dei gesti più piccoli, una sigaretta all’aria aperta, una bottiglia di vino con un amico, un giro alle giostre con tua figlia.

Il duetto con Bianca Guaccero come è nato?

Inizialmente il disco doveva avere dieci canzoni, questa è l’undicesima. Bianca mi ha chiamato tempo fa per chiedermi un pezzo per un suo film in uscita. Quando poi l’ho sentito cantato da lei, sono rimasto stupito, non sapevo che cantasse, e che cantasse così bene! Allora le ho proposto il duetto.

Come ti trovi in veste di autore per altri artisti?

Ho scritto sempre per me stesso, raccontando di me, anche in un pezzo come Sono solo parole, che ho regalato a Noemi. C’è stato un momento in cui non riuscivo a trovare un compromesso con le case discografiche e con con chi mi gravitava attorno, ma visto che mi arrivavano diverse richieste dai colleghi ho pensato di sfruttare l’occasione e usare i proventi SIAE dei miei brani per aprire un’etichetta, La Fattoria del Moro. L’unica volta che ho scritto pensando a un altro interprete è stato per Fiorella Mannoia, nei due pezzi che ho scritto per il suo ultimo album.

Negli anni i tuoi ascolti sono cambiati?

Negli anni i tuoi ascolti sono cambiati?

No, alla fine ascolto sempre le stesse cose: rock internazionale, U2, Oasis, Coldplay, e poi tanto metal, gli Slayer, gli Anthrax, impensabile se poi senti quello faccio nei miei album.

Sui social come ti trovi?

Ultimamente mi lascio andare un po’ di più e ho imparato a divertirmi. Twitter però non riesco a usarlo: ho bisogno di spazio per esprimere un pensiero.

Per i live hai già pensato a qualcosa?

Durante gli ultimi due tour ho avuto dei momenti di noia, perché sono stati molto simili, non abbiamo mai toccato gli arrangiamenti. Per il nuovo tour invece riparto completamente da zero e da qualche mese stiamo lavorando alla scaletta. L’anteprima sarà al Fabrique di Milano il 20 aprile, poi farò un po’ di promozione, e riprenderò da Roma con due date il 26 e il 27 maggio al Palalottomatica, per poi girare in una ventina di città.

BITS-REPORT: Mario Biondi, il soul e la fighezza

Lo dico subito, senza esitazioni: Mario Biondi non è bravo. Mario Biondi è un figo. Ma un figo vero, naturale, di quelli che non devono sforzarsi per esserlo, forse perché hanno la “fighezza” che gli scorre nelle vene al posto del sangue. Non ci può fare niente, lo è e basta.

Mario Biondi sale sul palco e lo fa suo, e tu che sei lì davanti non puoi che restare ipnotizzato a guardarlo, provando un entusiasmo che probabilmente è solo una parte infinitesima di quello che prova lui, perché a Mario Biondi stare sul palco di un concerto deve piacere proprio tanto. Ma tanto tanto!

Sono già passati dieci anni da quando il suo nome ha iniziato a circolare tra il grande pubblico con l’album Handful Of Soul, anche se lui cantava già da tempo.

Questo anniversario lo ha festeggiato a novembre con la raccolta Best Of Soul, e adesso con un a serie di concerti in cui ripercorre questo decennio dorato, partendo dalla fortunata This Is What You Are fino a oggi. Ho assistito al primo dei due live in programma al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e dal momento che in precedenza non l’avevo mai visto dal vivo, la domanda che mi sono fatto è stata perché diavolo mi fosse sempre lasciato sfuggire l’occasione.

Quando è al centro della scena, Biondi seduce, balla, ancheggia, gigioneggia, scherza, e poi ovviamente canta, uh se canta!, accarezzando con uguale naturalezza soul, pop, echi di bossanova, disco music.

Di solito quando si parla di lui, uno dei primi paragoni che vengono mossi – anche per il timbro molto simile – è quello con Barry White, che tutti chiamavano il leone del soul. Ecco, se dovessi associare un animale a Mario Biondi, più che al leone io pensieri a un gattone, al Maine Coon per l’esattezza, che ti guarda sornione, ti strizza gli occhi, ti allunga le sue zampe felpate, conquistandoti senza scomporsi. E ti fa le fusa con una voce nerissima e profondissima.

Due ore abbondanti di concerto volate via in uno schiocco di dita, senza cali di tensione o di stanchezza. Musica, musica, musica, ricordando anche maestri e mentori, come Al Jarreau e Burt Bacharach. Roba che quando ti alzi dalla poltroncina hai la frenesia in corpo e vorresti ricominciasse tutto daccapo.

Menzione speciale per Serena Brancale e Serena Carman, le due vocalist che affiancano Biondi sul palco: ragazzi, che voci!!

Non si diventa soulman, ci si nasce nasce. E Mario Biondi, modestamente e indiscutibilmente, lo nacque.

Caro Ed Sheeran, scusa, ma io non ti capisco

Faccio una grande premessa: non ce l’ho con Ed Sheeran. Non ne avrei davvero motivo. Anzi, il ragazzo mi sta anche simpatico, perché non ha mai fatto casino, non si è concesso alle lusinghe del gossip, non ha mai detto una parola fuori posto e si è sempre concentrato sulla musica. Anzi, se non fossero gli altri a parlare di lui, lui probabilmente si limiterebbe a far uscire i dischi senza neanche farsi vedere.

Non ce l’ho con Ed Sheeran dicevo, però tutto l’entusiasmo che sento intorno al suo nome io non lo capisco. Ora mi spiego.

Ogni tanto capita che la rete – cioè i siti, i blog, i giornali online, i social – per ragioni non ben chiare, inizi ad andare in visibilio per un artista, un album, anche solo una canzone. Senza andare troppo indietro, era successo due anni fa con 25 di Adele, è successo l’anno scorso con Lemonade di Beyoncé e sta succedendo ora con Divide (anzi, ÷) di Ed Sheeran. Record di streaming giornalieri, download alle stelle, visualizzazioni su YouTube da capogiro. Tutto succede, ripeto, per ragioni che non mi sono chiare. Perché potrei capirlo per una teen band o per un qualsiasi Justin Bieber, o semmai per il ritorno di una leggenda (chessò, i Rolling Stones, gli AC/DC, Madonna), ma quando capita per i suddetti lavori, a me viene da aggrottare la fronte, perché proprio non ne trovo la ragione.

Prendiamo 25 di Adele: a distanza di quasi un anno e mezzo dall’uscita possiamo dirci serenamente che quel disco tutto quel successo non lo meritava? E possiamo dirci con altrettanta serenità che Adele è forse la più sopravvalutata artista del nostro secolo? Eppure ho paura ad andare a controllare il numero di copie che ha venduto quell’album o le visualizzazioni di Hello su Vevo. “Ha bellissima voce, è la ragazza della porta accanto in cui tutti ci possiamo ritrovare, bla bla bla bla” potrebbe dire qualcuno. Embè, avete mai fatto assistito a una qualsiasi esibizione gospel in America? Sapete quante ragazze con la voce bellissima – molto più di quella di Adele -, e della porta accanto ci sono là fuori? Non dico che Adele canti male o che le sue canzoni siano inascoltabili, ma certo provo del fastidio nel vedere tutta la fregola che vi si scatena attorno, come se mai nella storia del pop vi fosse stata una cantante che piagnucolava sulle sue storie d’amore condendole di acuti.

Per quanto riguarda Beyoncé, la sua operazione è stata talmente pompata ad arte da lei stessa e dalla sua casa discografica che non voglio neanche dilungarmi. Tutto quello che pensavo del suo album l’ho scritto qui, e non ho cambiato idea. Anche in quel caso infatti il mio entusiasmo verso l’opera maxima della signora Knowles Carter faticava a farsi vedere, tanto che mi pareva di essere un sordo in un mondo di orecchi sopraffini. Serenamente, sono ancora convinto che buona parte di quelli che hanno gridato al miracolo lo hanno fatto per seguire l’onda, e non per reale convinzione, ma tant’è.

Veniamo quindi a Ed Sheeran. Il rosso dalla faccia d’angelo. Da quando, alcune settimane fa, sono usciti i primi due inediti del nuovo album, è stato tutto un rincorrersi di record infranti su Spotify e iTunes, lodi sperticate dei due brani, attesa spasmodica dell’album e biglietti del tour polverizzati in pochi minuti – secondary ticketing permettendo.

Devo dire la verità, non mi sono buttato all’ascolto delle due canzoni, ma la curiosità mi è venuta, e quindi l’album l’ho ascoltato. Che dire? Non malaccio: ci sono le ballate tristanzuole, una buona dose di folk di ispirazione irlandese, ricami acustici e spunti tra rap e r’n’b, che sono poi l’elemento che più mi stupisce di questo artista. Un album dignitoso, per usare un aggettivo caro a una mia professoressa di liceo, ma che almeno per il mio punto di vista non giustifica per niente l’esaltazione smodata di cui si è parlato. Sì, le canzoni si lasciano ascoltare, alcune sono anche molto piacevoli – Castle On The Hill e a Perfect, per esempio – ma nessuna tocca le vette dell’estasi, e neanche ci si avvicina. Ed è qui che ancora una volta ho iniziato a farmi qualche domanda.

Cavolo, se polverizzi i record di streaming dei campioni del pop, come minimo mi aspetto che tu lo faccia per aver composto il pezzo del millennio! Invece no, hai composto una canzone. Ok, una bella canzone, te lo concedo, ma nulla di più.

Per cercare di capirci dentro, ho provato a chiedere a tre amici, di sicuro ammiratori di Sheeran più di quanto non lo sia io, che cosa esattamente ammirano nella sua musica: una ha risposto che fin lo ascolta da quando non era ancora famoso e che fin dall’inizio l’ha colpita il suo fraseggio e la sua capacità di restare sempre delicato; un altro, anche lui fan della prima ora, mi ha detto di apprezzarlo di più sul palco che non nei dischi, di ammirare molto la sua capacità di stare in scena da solo durante i concerti e il suo modo di suonare la chitarra, consigliandomi di ascoltare la versione acustica di Castle On The Hill; la terza ha detto invece che di amare quella canzone più nella versione “tamarra” in studio.

Tre ascoltatori, tre rispose differenti, ecco, “sono a posto”, ho pensato.

Va beh, allora ho provato a risentire il disco: tutto carino, limpido, liscio come l’olio,un po’ acustico, un po’ folk, un po’ rap, un po’ triste, un po’ romantico. Ma niente, dell’entusiasmo neanche un accenno.

Insomma, una risposta definitiva alla mia domanda forse non c’è, e forse è stupido anche solo porsi la domanda, perché alla fine stiamo parlando di canzoni, una dimensione in cui il gusto e lo sguardo personali sono gli unici padroni.

Con buona pace di tutti, il mondo continuerà a impazzire per Ed Sheeran e io, con pochi altri, continuerò serenamente a skippare i suoi brani quando YouTube o Spotify me li vorranno proporre. Fino a quando arriverà il prossimo fenomeno globale.

Scusa Ed, non ce l’ho con te, davvero, è solo che non ti capisco.

Mistero della rete? Mistero della musica? Mistero.

BITS-RECE: Be A Bear, Time EP. Elettronica per stare bene

BITS-RECE: radiografia di un disco in una manciata di bit.

Dietro al progetto Be A Bear si nasconde Filippo Zironi, “orso bolognese nato e cresciuto per 15 anni nello sia-punk firmato Le Braghe Corte”, come recita il comunicato stampa.

Quest’orso bolognese l’anno scorso ha portato a compimento un progetto assolutamente personale, coraggioso e, di conseguenza, molto interessante. In pratica, per circa due anni ha messo on line una canzone al mese: brani dalla natura semplice, che mettevano al centro racconti di vita quotidiana letti attraverso la lente di un pop a braccetto dell’elettronica e con una certa vecchia scuola del rock. Il tutto portato avanti con pochissimi mezzi tecnologici: un iPhone e poco più.

Un percorso lento, che durante le sue tappe ha mostrato cambiamenti ed evoluzioni, e che lo scorso hanno si è strutturato in Push-a-Bah, il primo album firmato Be A Bear.

A neanche un anno di distanza, l’orso Filippo ha deciso di dare spazio ad alcuni brani che non lo avevano trovato prima dell’arrivo dell’album: ecco quindi Time, un EP di quattro tracce – tre inedite più il brano omonimo già nell’album – che ondeggiano nelle acque serene di un’elettronica pensata per star bene e far star bene.

Quattro brani leggeri come queste giornate di fine inverno, con tanta bella melodia in primo piano e qualche voce lasciata sullo sfondo e qualche rumore di vita qua e là.

Una buona dose di vitamine sonore.

Time EP è disponibile per lo streaming e il download a questo link.

#MUSICANUOVA: Lorde, Green Light

BITS-CHAT: Un nodo tra passato e futuro. Quattro chiacchiere con… Paolo Vallesi

Era il 1992 quando Paolo Vallesi presentò a Sanremo quello che sarebbe diventato il brano più importante della sua carriera, La forza della vita. Da allora, di anni e di musica ne sono passati tanti, abbastanza per fare il punto sul passato annodandolo al futuro con un filo robusto, Un filo senza fine, come il titolo del nuovo lavoro del cantautore fiorentino.

Un album non di soli inediti, ma anche di alcuni importanti ricordi rivisitati in chiave sinfonica o elettronica, come La forza della vita e Le persone inutili.

In apertura del disco c’è inoltre Pace, il bellissimo duetto con Amara che era stato presentato per Sanremo ma che ne è rimasto escluso, salvo essere poi stato voluto da Conti sul palco del Festival durante la serata finale per il suo messaggio.

Partiamo dal titolo: che cos’è questo Filo senza fine?

Ha un doppio significato. È il titolo di una canzone dell’album, con un significato che tra un attimo ti spiego, e poi è il titolo che ho voluto dare al disco perché rappresenta il mio rapporto con la musica. Un filo che non si è mai spezzato: non importa che lo faccia per tante o poche persone, il rapporto che ho da sempre e resterà per sempre, e in questo disco ho voluto legare il passato, il presente e nuovi suoni elettronici che potrebbero rappresentare il mio futuro.

A proposito del brano invece?

Ho voluto metterlo subito dopo Pace perché sono un po’ le due facce della stessa medaglia. Nella canzone parlo della non violenza. Mi sono immaginato una persona che abbia iniziato a srotolare una matassa per arrivare a trovare l’origine, scoprire che ha dato inizio alla violenza che vediamo oggi intorno a noi. L’uso delle armi autorizza l’uso di altre armi, in un circolo che sempre a crescere. È una critica verso le armi e la violenza usate come soluzione ai problemi. L’accoglienza e il dialogo sono le uniche vere soluzioni.

Un album di inediti e canzoni del passato rivisitate: un nodo tra passato e futuro quindi?

Ho voluto fissare qualche punto. Quest’anno La forza della vita festeggia 25 anni, e la SIAE l’ha riconosciuta come un evergreen della musica italiana. È stata l’occasione per riprendere alcuni brani su cui non avevo mai lavorato, dal momento che erano dei successi e come tali non avevo mai pensato di toccarli e non avrei nemmeno saputo come rifarli: ho approfittato del fatto di avere a disposizione un’orchestra sinfonica per rivestirli completamente.

Oggi, dopo 25 anni dalla pubblicazione, La forza della vita ha un significato diverso per te?

Oggi di sicuro non la riscriverei così, perché ogni canzone è figlia del suo tempo, e se qualche volta ho commesso un errore è stato proprio perché ho cercato di rifare qualcosa. Quando mi arrivano proposte di nuovi brani, spesso noto che sono dei cloni di cose che ho già fatto, invece ogni canzone dovrebbe avere una storia a sé. La forza della vita è attuale ancora oggi, il suo vero valore forse sta anche in quello: ricevo ancora tanti apprezzamenti, molta gente mi ringrazia dicendomi che questo brano è stato utile durante momenti difficili, e questa è la cosa di cui vado più orgoglioso. Per un cantautore non ci può essere soddisfazione più grande.

E per te c’è un cantautore di riferimento?

Fossati. Proprio per questo ho voluto omaggiarlo con Una notte in Italia, che è il suo brano che più di tutti gli altri mi ha fatto sognare.

Tra i momenti più intimi dell’album c’è I miei silenzi, che è anche un altro degli inediti.

Forse è il brano che più sento mio. L’ho scritto in solitudine. Oggi mi trovo a vivere la condizione di padre e figlio, e vedo come l’amore possa essere facilmente esternabile da una parte e difficilmente dall’altra, anche se ha la stessa forza in entrambe le direzioni. I silenzi hanno a volte un valore molto grande, perché nascondono tutto quello che non sappiamo manifestare.

Prendo spunto da Il mio amore, liberamente ispirato al Cantico delle creature, per chiederti che rapporto hai con la spiritualità.

Sono molto legato alla dimensione spirituale, pur non essendo in cattolico molto praticante. Chi fa questo lavoro è costretto a indagare molto dentro di sé, alla ricerca di risposte che spesso non esistono. Cerco di trarre insegnamento da tutto quello che vedo. Questo brano non l’ho scritto io, mi è arrivato con una musica completamente diversa, ma con un testo meraviglioso, e ho voluto lavorarci sopra. L’autore, Enrico Rialti, non è un musicista, ma un biologo che lavora all’Università di Bologna: ha scritto il testo quasi per gioco, senza pensare che sarebbe davvero finito in un disco. Io l’ho solo un po’ adattato e l’ho preso in prestito da lui, che a sua volta si è fatto ispirare da qualcuno di più grande.

Per concludere, una domanda di rito per BitsRebel: che significato dai al concetto di ribellione?

Ribellione è libertà, e la libertà è il modo più bello di esternare la propria vita, senza alcuna costrizione. Non intendo la ribellione come un elemento sovversivo, ma come qualcosa che, andando contro, ti fa arrivare a una maggiore consapevolezza di te e di ciò che sta attorno.

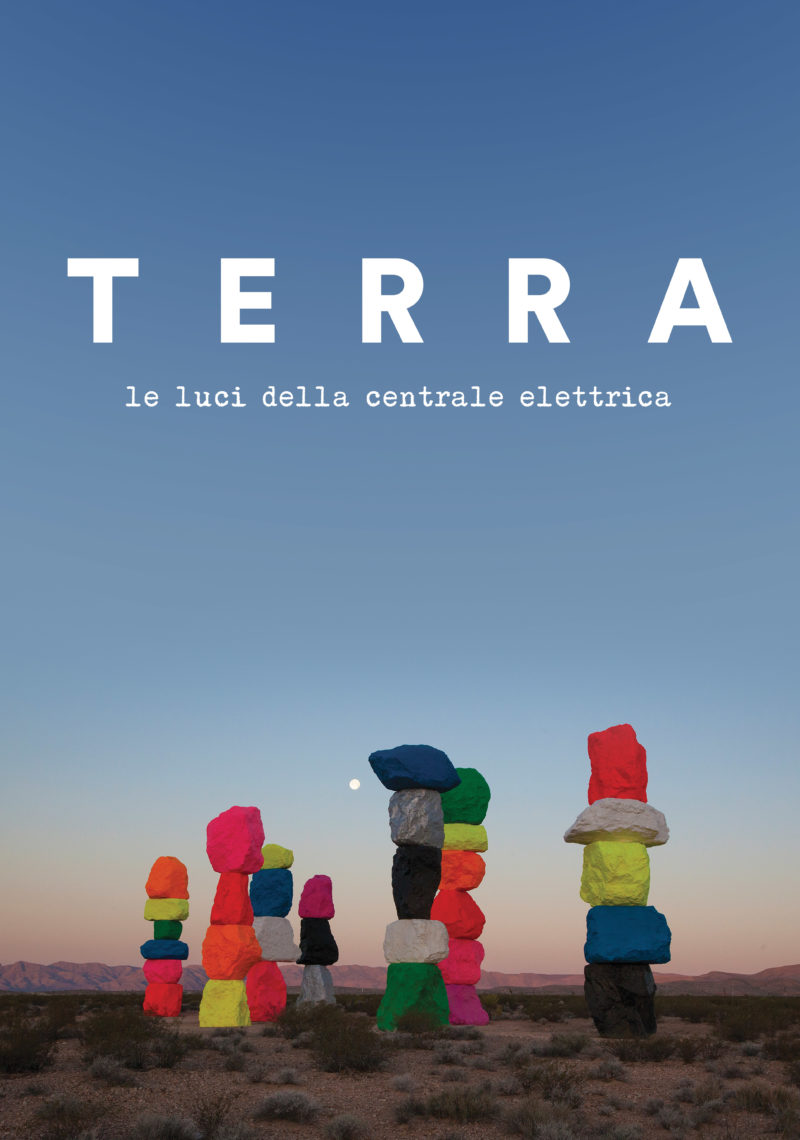

BITS-RECE: Le luci della centrale elettrica, Terra. Gioie e tragedie dell'etnia italica

BITS-RECE: radiografia di un disco in una manciata di bit.

Ho iniziato a seguire Le luci della centrale elettrica nel 2014, con l’uscita di Costellazioni: fino a quel momento, il progetto di Vasco Brondi era per me poco più di un nome, nonostante fossero sempre di più le persone che ne parlavano, quasi sempre con tono entusiastico.

Poi è arrivato I destini generali, primo singolo di Costellazioni, e anche per me è scattata l’infatuazione: sono rimasto affascinato da quella musica leggera, quelle atmosfere lunari, legare a testi limpidi e senza ornamenti di troppo, prova di un nuovo cantautorato italiano che stava prendendo una strada tutta sua.

Tre anni dopo, Brondi torna con un lavoro nuovo, e se con l’altro album guardava al cielo, qui guarda alla Terra, al punto che proprio così lo ha intitolato. Un disco “etnico”, secondo le parole del suo autore, che mette al centro la nuova etnia italiana, fatta al suo interno di numerose subetnie diverse. Fin troppo semplice capire cosa intenda Brondi, e naturale che tutto questo si rifletta musicalmente con la presenza qua e là di echi balcanici e tamburi africani, seduzioni arabe e memorie popolari.

Lo dico subito: rispetto a Costellazioni, qui non ho ritrovato la stessa magia, la stessa forza compositiva che mi aveva così affascinato. Eppure Terra è un disco altrettanto traboccante di poesia.

Quello che dà anima a questo album più che le strutture sonore sono i suoi testi.

Vasco Brondi è davvero una penna aurea del nostro tempo, e lo è perché ha la capacità di raccontare gioie e piccole e grandi tragedie umane sublimandole, sollevandole e ripulendole dal fango, ma senza impoverirle di nessun dettaglio. Bellezza, tristezza, orrore, frustrazione, amore, tutto si trasfigura. Ecco che allora nei nuovi brani ci sono il terrorismo e la paura degli attentati in Coprifuoco (sempre assaliti dai pensieri / su questo pianeta chiamato Terra / anche se come noi è quasi soltanto acqua / come noi tra un amore e una guerra), c’è un quadro di realismo quotidiano in Nel profondo Veneto, tra vita di provincia e illusioni della grande metropoli, c’è – e come poteva non esserci – un ritratto impietoso della nostra vita social in Iperconnessi (cantami o diva l’ira della rete / imprevedibile come le onde / cantami della fame di attenzione della sete / di ogni idea che si diffonde / cantami o diva dello sciame digitale / l’ironia sta diventando una piaga sociale / cantami dell’immagine ideale / da qualche parte c’è ancora sporchissimo reale), e c’è la poesia nella sua veste più semplice, come in Stelle marine (l’acqua si impara dalla sete / la terra dagli oceani attraversati / la pace dai racconti di battaglia).

Quello che non c’è, per fortuna, è l’intenzione di dare risposte o soluzioni, così come la tentazione di sfilarsi dalle comuni miserie.

Insieme al disco anche La grandiosa autostrada dei ripensamenti, un diario che ne racconta la lavorazione, tra autostrade, isole, montagne e seminterrati.

Stile Ferreri: un Girotondo di autori nel nuovo album di Giusy

Stile Ferreri.

Un po’ pop, un po’ rock, un po’ elettronico, tutto nella giusta misura. Ecco come si presenta Girotondo, l’album che segna il ritorno in pista di Giusy Ferreri, a quattro anni da L’attesa, se non si considera il successo colossale di Roma-Bangkok e la raccolta Hits.

Un album formato da un “cocktail autorale“, come simpaticamente lo definisce la diretta interessata: espressione che rende benissimo l’idea dei nuovi brani, perché se da una parte abbiamo firme come quelle di Roberto Casalino, Dario Faini, Diego Mancino, ma anche Federico Zampaglione (presente anche come ospite in L’amore mi perseguita), Tommaso Paradiso (Occhi lucidi) e Marco Masini (Immaginami), dall’altra ci sono i tappeti sonori di Takagi e Ketra (quelli di Roma-Bangkok), Diego Calvetti, Gianluca Chiaravalli, dello stesso Faini, elementi mischiati tra loro in cerca di soluzioni nuove, atmosfere fresche, danzerecce, magari vagamente latine, a sostenere parole che talvolta volano alte, testi che tratteggiano momenti di poesia, intimi o aspri, anche inattesi.

Come nel caso di Il mondo non lo sa più fare – penso il migliore di tutto l’album: Che quest’epoca inizi / perché comincia la musica/ e sulle schiene ci crescano le ali.

O nel caso del pezzo che dà il titolo al disco, una riflessione sulla vita, o ancora della conclusiva La gigantessa, ispirata al componimento di Baudelaire, dove si parla di un infinito novecento / delle nostre meraviglie / nei risvegli tra la gente / mentre mastichi il mio cuore. Un elettropoprock – mi piace definirlo così – fatto di momenti intimi, tanto amore, e qualche graffio sanguigno.

Un cocktail di autori e di atmosfere preparato con attenzione in un costante lavoro di gruppo, e che oggi più che mai definisce quello che in futuro potrebbe davvero essere lo “stile Ferreri“, una cifra stilistica personale e inconfondibile, anche per la presenza di quel timbro “ingombrante” (lo definisce così proprio lei) che ha fatto di Giusy una delle più riconoscibili interpreti arrivate dall’universo-talent.

Se mai ci fosse qualcuno che ancora oggi, nove anni dopo la sua partecipazione a X Factor, si ostinasse a definirla la “Amy Winehouse italiana”, nei nuovi brani avrebbe ampio materiale per cui ricredersi. Qui c’è solo Giusy.

Legato all’uscita del nuovo disco c’è poi il capitolo di Sanremo, ancora fresco di chiusura: un’edizione non troppo fortunata per la Ferreri, subito eliminata con Fa talmente male. Ma lei non sembra farne un grande dramma, semmai si rivela più stupita: “Sanremo per me è stata ogni volta l’occasione per propormi in una veste nuova. Nel 2011 ho presentato la svolta rock, nel 2013 con Ti porto scena con me avevo invece un pezzo poetico e più emozionale. Stavolta pensavo di andare sul sicuro con un brano che considero un po’ il fratello gemello di Novembre e Volevo te per i suoi elementi di elettronica. Forse su quel palco l’anima della canzone non è uscita fino in fondo: riascoltando le registrazioni ho sentito che veniva fuori soprattuto la parte orchestrale, e poi mancavano le voci dei controcanti, mentre io nell’interpretarlo mantenevo l’intenzione che la canzone aveva in studio”. E in effetti, riascoltandola oggi, senza la frenesia festivaliera, Fatalmente male svela un’anima molto più decisa di quanto non sia emerso durante il Festival. Ma poco importa davvero: “Ho passato così tanto tempo a non essere compresa in quello che facevo che l’eliminazione non mi ha toccato più di tanto”.

Sul palco, confessa, si sentiva un po’ il fiato corto, ogni tanto aveva delle vampate strane di calore, e sapeva bene il perché: proprio poco prima del Festival ha scoperto di essere incinta.

BITS-CHAT: Musica per allontanare l’inferno. Quattro chiacchiere con… Lenny

Se siete abituati ad ascoltare la radio, molto probabilmente più di una volta vi sarete imbattuti in Hell.O, un brano dall’alto tasso di adrenalina pop-rock e dalla forte capacità di appiccicarsi in testa. Ma attenzione, perché qui il saluto c’entra ben poco: il titolo è un giochino di parole che richiama l’inferno, in particolare quello generato dai vari demoni che ci portiamo dentro.

A cantarlo è Lenny, giovanissima artista – classe 1993 – che a dispetto delle apparenze non arriva dall’Inghilterra, ma dalla Repubblica Ceca.

Lenka Filipova, è nata infatti a Praga, e lì ha mosso i primi passi nella musica: a 4 anni ha iniziato a suonare il piano, a 11 ha composto la prima canzone e a 16 ha formato la prima band.

Nel 2013 ha lasciato la sua città per studiare composizione a Londra, in un’esperienza che l’avrebbe segnata profondamente sia sul lato umano che su quello artistico e che, dopo l’uscita di due EP, l’ha portata oggi a pubblicare il suo primo album, Hearts, già uscito in patria e in arrivo in Italia il 10 marzo.

Come sei arrivata alla musica?

In realtà sono cresciuta in una famiglia di musicisti, mia madre è una cantante abbastanza conosciuta in Repubblica Ceca, e grazie a questo ho potuto conoscere le due facce della musica, gli alti e bassi: da una parte c’è il lato più leggero, la libertà di esprimersi, il divertimento, ma dall’altra la musica ti porta ad avere forti pressioni quando diventa un lavoro. È un grande insegnamento che ho avuto la fortuna di ricevere direttamente in casa e che mi sta tornando utile adesso.

Due facce che si ritrovano in Hell.O.

Sì, in quel brano parlo proprio dei demoni, delle paure che ogni persona può trovarsi dentro, e di come si debbano affrontare per annientarle. Nella vita si sente troppo spesso parlare di malattia e depressione, fattori che si scatenano quando non riusciamo ad affrontare le paure e i nostri demoni personali. Non mi aspettavo che il brano venisse accolto così positivamente, ne sono felicissima, e so che devo ancora crescere molto, ma vorrei far capire che anche molto altro da dire nelle mie canzoni.

Da quali artisti ti senti maggiormente influenzata?

Tanti, e molto diversi. Janis Joplin, Aretha Franklin, la Motown, James Brown, il rock, i Rolling Stones, gli AC/DC, ma anche Adele, Ed Sheeran. Mi tengo aperta a ogni possibile stimolo, perché non sai mai da dove ti arriverà l’ispirazione per il prossimo pezzo. Mi piace molto anche Zucchero. Mi ha colpito vedendolo tempo fa in concerto: era seduto su una specie di trono, e quando si è alzato tutto il pubblico ha fatto altrettanto ed è iniziato un vero rock show. A mia mamma invece piace molto Gianna Nannini.

Se dovessi dare un colore alla tua musica quale sarebbe?

Quando ero a Londra ho seguito alcuni corsi di scrittura musicale, e una delle prime cose che mi è stato chiesto di fare era proprio scrivere una canzone su un colore. Io ho scelto ho scelto il blu e ho scritto My Love, che poi è finita nel disco. Adesso però se dovessi scegliere un colore sceglierei il rosa, che infatti è anche il colore della copertina.

Puoi spiegare il significato delle immagini presenti sulla cover del singolo?

Per questa copertina ho lavorato con un grafico italiano che aveva già lavorato con i Bring Me The Horizon. Gli ho mandato una lunga mail in cui gli spiegavo l’atmosfera del brano, la sensazione che volevo comunicare, e ho voluto riprendere lo stile di icone usate dalla band. Lui ha pensato a quattro immagini chiave che rappresentassero i concetti che gli avevo descritto.

Pensi che oggi la forte presenza di Internet aiuti gli artisti a farsi conoscere di più?

Da un lato sì, e sono contenta di essere nata in un’epoca come questa, con così tanti mezzi a disposizione, ma spesso che guida l’industria discografica pensa solo al primo posto nello streaming o nelle classifiche di download, senza tenere in considerazione il fatto che magari la forza di un artista sta nel live. Io per esempio amo stare sul palco e cantare nei locali e sono fiera di averlo fatto. Uno come Ed Sheeran per esempio ha passato anni ha fare musica in strada prima di arrivare al successo. Oggi è difficile capire in che modo la gente si potrebbe avvicinare alla tua musica: quello che conta è che l’artista trovi la sua dimensione.

Cosa ti ha lasciato l’esperienza in Inghilterra?

Mi ha aperto tantissimo la mente. Gli artisti del mio paese molto speso non hanno larghe vedute e non hanno la giusta dose di ottimismo e intraprendenza. A Londra invece ho trovato una realtà completamente diversa, e per il mio cervello è stato come andare sulle montagne risse. Lì ci trovi gente di ogni parte del mondo, un sacco di ispirazioni diverse: in questo spero di poter essere uno stimolo per altri artisti del mio paese, mi piacerebbe che trovassero la giusta motivazione nel continuare a credere in ciò che fanno.

Per concludere, una domanda di rito per BitsRebel: che significato dai al concetto di ribellione?

È come la libertà, con la differenza che la ribellione ti porta a combattere per un motivo preciso, a volte per la libertà stessa. Quando sei un ribelle, sei libero di fare ciò che vuoi.